诗仙到底应该怎么仙?李白的飘逸能否舞台再现?

- T大

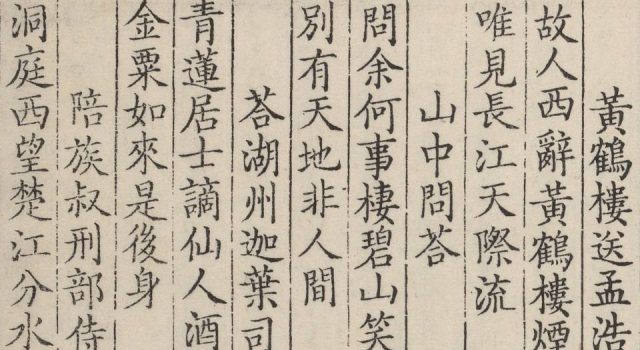

资料图

“李杜文章在,光芒万丈长。”居于唐宋八大家之首的韩愈在诗文风格上一贯追求奇崛,但在面对太白子美时不得不迅速退回最朴拙的语赞。再早一些的李白同朝人物贺知章,年纪长,成名早,官位与道行双高。刚一读到《蜀道难》入题诗句,就忍不住连连称叹“谪仙人”。如今千余年过去,人艺话剧《李白》连演已超过200场,可是被奉为唐诗双峰之一的诗仙李白,在舞台的表现上依旧很难让人接受这就是那位“我歌月徘徊/我舞影凌乱”的通灵仙家,很难让人认同这就是那位“安能摧眉折腰事权贵”的勇敢弃官者,很难让人相信这就是那位梦笔生花的旷世才情大诗人。只能感叹,或许在再现中华传统的话剧舞台上,想与李白相遇,比蜀道登攀更难。

李白像

相遇难,难在古人情境不易再现

根据发表在2004年1期《新剧本》“特别推介”栏目的剧作全本,《李白》全剧分九场,人物及矛盾共三组。其一是李白与朝廷官府,离别玄宗,却又应邀入了永王的幕府,此线上带出宋康祥、惠忠明、郭子仪等人物;其二是李白与求道修仙,男道士吴筠、女道士腾空子,先后做出场串连;其三是李白与庶民,继室宗琰为核心,再加上牢头孙二,祭江的纪许氏和小纪刚。乍看上去这是一个造型丰满的古代真实世界。论好看,有绚烂的官锦袍和珊瑚鞭;说真情,夫人宗琰长哭送别,腾空子也暗示一段幽情;甚至连超迈仙境也有,道士吴筠多次朗声诙谐“天半行云,山中流水,松间明月,江上清风,无往而不相逢”。然而具体到现场舞台表演,怀抱着一腔诗情崇拜看完,却总感到怔怔的,感到舞台上没有能够真的再现出古人情境,无法信服那就是李白。

古人情境何以很难于舞台上再现呢?戏剧作为造型艺术,首当其冲的是外形观感。话剧《李白》在服装上很自信,也受到过很多好评,诸如克近原貌云云,并在演出场地外特地辟专柜展出。但是所有戏服的好或坏都需要穿上身才见分晓。尤其是以人物行动为舞台核心表现的演剧,不适当的戏服就像美狄亚精心炮制的金冠和彩袍,满心欢喜披到公主身上,却冒出惊人的毁灭火焰。

话剧中李白的衣服在官袍和道袍之间变化,旨在说明该剧作的主要矛盾:历史上真实的李白既有刚骨傲眉,也有奴颜媚态。然而问题是,这个矛盾能否为舞台提供足够的历史张力再现?服装与穿上服装后的演员表演,能否通过这个矛盾再现而达成人物塑造,让观众产生千古之下的会心与认同?

话剧《李白》由此出现的问题就是外形求实之后的理解与再现偏差。确实,中国舞台讲究“宁穿破,不穿错”,话剧《李白》在美工道具上狠下了向史实求证的苦功。但是,舞台规律在普遍法则之外还有凝聚在典型人物上的特性。是李白,而不是随意哪位唐人,才能真的“草裹乌纱巾,倒被紫绮裘”,却依然能在众人眼里不掩风流快意。过于考究而整饬森严的服装美工,固然可以让观众欣赏到仿佛立体动态的阎立本《步辇图》,却无法灵动地再现出太白先生的自信风采,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人?”

资料图

除却衣衫过于实在而少了灵魂人物的灵性跃动之外,演员对李白的动作表现也崇敬有加,而活力变化不够。濮存昕堪称名角,出演李白跨越了他从38到64岁的年龄,表演功力越来越无可挑剔,然而难在他要演的是李白。作家郭启宏这部名作,出彩的地方正在于相遇。道人唱诵“天半行云,山中流水,松间明月,江上清风,无往而不相逢……”夫人诉说“长江边的芦苇,风一吹来,芦花随风摆动,聚了又散,散了又聚……”

该剧主要用“相遇”来结构李白和多个人物之间的关系,但是濮存昕在重现李白与挂念人物多次重逢的舞台时刻,动作程式单一,台词情绪单一。李白见道士吴筠,见文官宋康祥或武将郭子仪,台口走位如出一辙,阔步疾走,张圆臂膀,配上包含欣喜的夸张大笑拖长尾声。再加以身形外观上每次都必然重现的衣袂飘举,导致舞台上人物相遇行为组合次数虽多,形式表现却一再重复,缺少变化的人物行动,未能充分外化出剧作为李白架设的内心矛盾。

难认出,观念与风格的古今错杂

话剧《李白》令人感动的部分在于结尾,不是剧作结构中的结尾,而是在全剧终了,所有演职人员带妆返场谢幕。演员们庄重雍容,表情中有直向观众的真心欢喜和谢忱。反倒是此时不再有语言和动作的谢幕时刻,拥有了接续传统文明的艺术张力,让人由衷生出感叹:或许这才是中华文化在演艺中流传不绝的薪火根底。感动为何迟来?认出中华文化的古时模样为何在剧作演出中变得很难,甚至有“出戏”的恍惚?

古代人杰在剧作中被重塑,固然会要求舞台上相应的古风出现。达成古风不是对舞台现代化技术的反驳,也不绝对排斥现代观念。相反,更好的舞台技术,表达得宜的现代观念更可能助力古意盎然。话剧《李白》的问题在前者是舞台上辅助技术留痕太重,比如在第七场的傩戏场面。表现主题是“秋社日祭祀社稷”,从背景录音中放出的合唱歌词是“共工之子/夸父之祖/饱我五谷/安我茅庐”,中间用“兮”做衬字。但是曲调节奏和旋律具有令人惊愕的当代主流风,不是古风在民间的乡野调,更没有唐音悠远的感觉,反而是通俗版抒情流行歌,由业余爱好的夕阳红合唱团录制。越是浑厚的轮唱,越是抽离观众对舞台上李白的理解,更不要说配着合唱的众人傩戏舞步无甚可观。简单中见不出质朴,面具和手中的道具也都是游离在人物行为之外的草率过场。原作冀望这场社稷祭祀借助“酒的力量,使自己魔鬼般的本性从礼教的胆瓶里释放出来”,本是一个对于中华文化非常重要的理解与表达。恰如《卧虎藏龙》,礼教秩序管制下的每人心里都住有一个玉娇龙,意指“人人内心里那股完全不受管制的欲望”。

原本要表现本性爆发的魔性舞步在舞台上被整齐排列成小规模的农乐团体操,接下来李白呵斥栾泰的段落里杂糅了更多现代偏见。栾泰是剧中为数不多的反面人物之一,性格标签是肤浅油滑,身份符号则是热衷斗鸡的神鸡童,好饮酒的浮梁茶商以及永王男嬖。剧中对于栾泰的角色扮演带有超出剧情之外的同性恋刻板印象,他的华服彩妆和模仿少女的忸怩模样事实上构成了舞台上针对永王的附加指控。看,一个皇家次子,好男风、爱斗鸡,拥兵自重,不听太子号令,不仅他要被剿灭,入其幕府的李白也附逆有罪,等待天下兵马大元帅来救赎……

表面上只是对于男风的自然反感,详推下去就会发现正是这些细微不察的古今错杂偏见导致了李白形象偏差。唐史记载,太子镇西而永王守东,根本是玄宗的安排,势在达到对太子的挟制。然而玄宗未料到太子竟敢自立为皇,用“太上皇”虚名打发父亲,并在出兵平叛前先剿灭手足兄弟。这场皇家嫡庶争权的纷乱本身毫无正义可言。反映到剧作《李白》中,以永王作为李白蒙冤受难的悲喜矛盾动力,已经隐含着俗套的成王败寇功利主义价值观。再笔法隐晦地用栾泰的男宠形象加重永王罪责,是缺乏反省地套用男同性恋描写偏见。及至最后竟让李白声色俱厉地怒喝“收起你的臭钱”,面对面呵责栾泰这个已经肩负多重污名的配角小人物,不仅再也表现不了李白的什么,反而愈增古今观念错置的拧巴和别扭。那位误落乱世的纵酒诗仙,终究在这场误设的矛盾冲突里难以相见。

原标题:诗仙到底应该怎么仙