行走在锋刃上的灵魂:徐渭张岱自为墓志铭(图)

- T大

墓志铭是中国古代广泛流行的文体,徐师曾阐释墓志铭的内容和功能说:“盖于葬时述其人世系、名字、爵里、行治、寿年、卒葬年月、与其子孙之大略,勒石加盖,埋于坟前三尺之地,以为异时陵谷变迁之防,而谓之志铭。其用意深远,而有古意无害也。”一般以散文叙述死者生平,以骈文来写铭文。唐宋以来,死者家属往往以优厚的润笔请当世能文之士撰墓志铭,而写墓志铭的文人一般都会遵照死者家属的意愿褒扬死者的品德和功业,免不了有夸大失实的成分。韩愈撰写的一部分墓志铭就被讥为“谀墓文”。

在中国文学史上,自传文有着深厚的传统和鲜明的特色,司马迁、陶渊明、白居易、宋濂等大文学家都为自己写过自传。自传的写作,源于作者那种不能被社会或别人理解而又想自我表达的孤独感,胸中积聚着浓烈的感情,下笔之时或沉痛,或慷慨,或洒脱,或幽默,贯穿其中的是作者的理想、人格和遭际与现实社会的冲突。自传是一个文人的自画像,是最接近作者精神世界的文体。

自为墓志铭是墓志铭和自传两种文体的结合,可以说是特殊的自传或特殊的墓志铭。自己给自己写墓志铭,违反了墓志铭的写作常规,而与正常的自传文相较,又增加了几分沉重、戏谑、苦涩的成分。明中叶越中奇才徐渭和明末清初散文家张岱都写过《自为墓志铭》,两篇并读,让人感慨系之。

徐渭像(出自《明人十二肖像》)

01

徐渭是明代天才的文学家和艺术家,他开创了水墨大写意花鸟画风,对明清以来绘画影响深巨,这样一位艺术大师命运坎坷,一生充满了缺陷、辛酸和泪水。他的《自为墓志铭》作于四十五岁,正当严嵩失势、曾经煊赫一时的闽浙总督胡宗宪作为严嵩党羽被抓进监狱之际。此前徐渭曾为胡宗宪幕客,并深得宠信,当时有传闻说徐渭也会被牵连入狱。徐渭处于惊恐之中,准备自杀,自杀之前写下了《自为墓志铭》。文中自述生平经历与自表性格心迹交错展开。

在徐渭的笔下,他的这四十五年充满了矛盾和纠结:在求学上,“文与道终两无得也”。在为人处世上,看上去像傲慢玩世,但实际上“傲与玩亦终两不得其情也”。自己在科举之路上蹭蹬落魄,“人且争笑之,而己不为动”。胡宗宪邀请他入幕,他却拒绝,“人争愚而危之,而己深以为安”。入幕后,他深得胡宗宪宠信,礼数异常,“人争荣而安之,而己深以为危”。如果说“文与道终两无得也”还是自谦之词,那么“傲与玩亦终两不得其情也”则为伤心之语,高傲与玩世之外表所包裹的,是一颗敏感脆弱、渴望成功的心。考场上连连惨败,在黯淡的岁月里,胡宗宪的青睐无疑拨开了满天的乌云,让徐渭的生命有了光亮。然而这样的日子并不长久,胡宗宪被逮系,徐渭又被精神的黑雾所笼罩。他解剖自己:

“渭为人度于义无所关时,辄疏纵不为儒缚,一涉义所否,干耻垢,介秽廉,虽断头不可夺……渭有过不肯掩,有不知耻以为知,斯言盖不妄者。”

这是剔肤见骨的真诚之语,道出了徐文长最本真的样子。他自述学问上的成就:

“余读旁书,自谓别有得于《首楞严》、《庄周·列御寇》、若《黄帝素问》诸编,傥假以岁月,更用绎紬,当尽斥诸注者缪戾,摽其旨以示后人。而于《素问》一书,尤自信而深奇。”

徐渭特别指出自己对道家、佛教、医学典籍的造诣,在程朱理学作为官方思想的时代,这样的学术取向带有明显的叛逆色彩。他接着写自己的愿望:“将以比岁昏子妇,遂以母养付之,得尽游名山,起僵仆,逃外物,而今已矣。”他要摆脱世俗,逃于外物。

读徐渭的《自为墓志铭》,我们可以感受到中年时代的徐渭与社会尖锐的冲突:个人才华与科举制度、自己的行为准则与世俗规范、个人志趣与主流价值标准之间都存在着不可调和的矛盾,徐渭的精神被这几股大力撕扯、冲撞。与强大的社会力量相比,个体无疑是弱小的,无论你如何倔强,如何抗争,就像拿鸡蛋往石头上碰一样,最后受伤的、毁灭的总是个人。写《自为墓志铭》时,徐渭正处于精神的高压之下,来自社会各个方面的力量已经把他逼到了悬崖边上,他的精神即将崩溃,这时只需一根稻草,就能压垮庞大的骆驼。果然,此后不久,徐渭在癫狂状态下杀死继室张氏,被抓进监狱,度过了长达八年的牢狱生涯。

徐渭《自为墓志铭》前部分继承了王绩《自撰墓志》的写法,既有对自己才华的自负,又有怀才不遇的愤激、佯狂和玩世不恭,显示出凌厉、桀骜、狂放的特质。内省式的表述,因为精神的焦虑而使文字之间笼罩着阴郁、悲怆的氛围,文字沉痛而纠结,这是一个天才灵魂的自白,文本之中积蓄着一股力量,时时冲破纸面撞击读者,像徐渭的狂草一样,给人以冷水浇背的感觉。

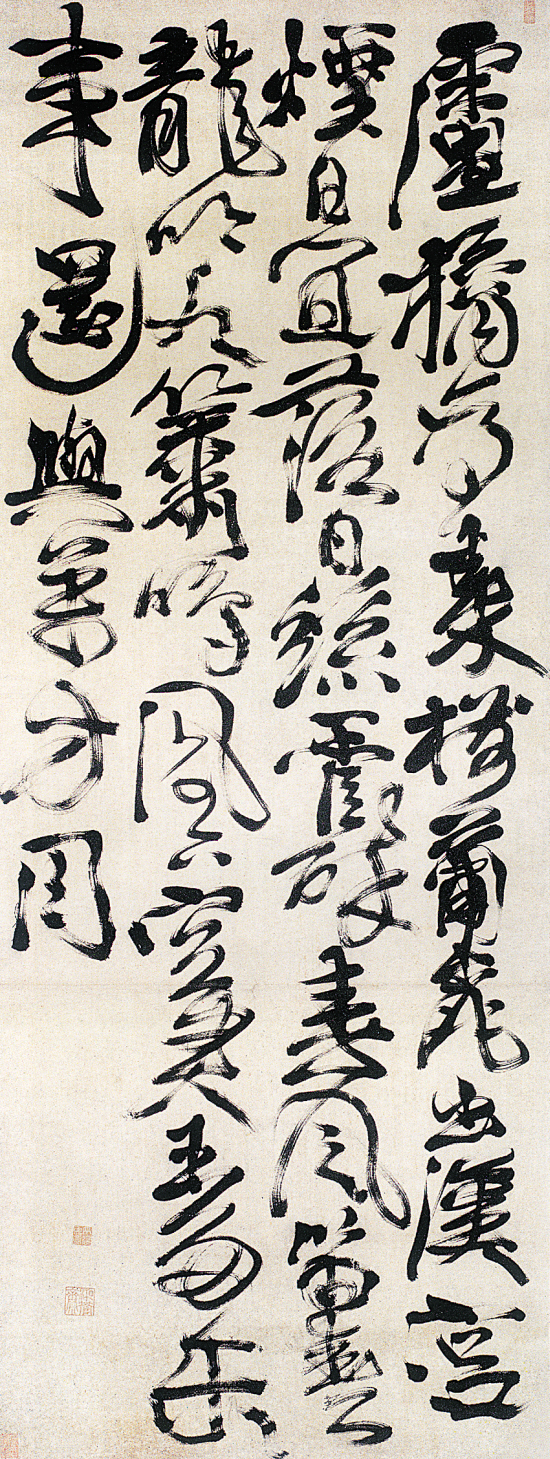

徐渭《草书条幅》

02

张岱是清初卓越的史学家和散文家,他的散文让无数的后世读者一见倾心,这位被朋友戏称为徐文长后身的才人在晚年也写了一篇《自为墓志铭》,流行的刊本文末有一句:“明年,年跻七十,死与葬,其日月尚不知也,故不书。”由此可知此文作于张岱六十九岁时。国家图书馆藏清抄本《张子文秕》此句作“明年,年跻七十有五……”按这句来看,写《自为墓志铭》时张岱应为七十四岁。张岱在文中列举他的著作目录,其中有《西湖梦寻》,而其《西湖梦寻·自序》作于康熙十年(1671),即七十五岁时,此书之成在此稍前,所以《自为墓志铭》作于张岱七十四岁时较为可信。

张岱前半生繁华清绮,尽享晚明江南风月;后半生穷愁著书,独自咀嚼国破家亡的苦涩。写《自为墓志铭》时,他已经度过一生中最艰难最窘迫的岁月。在此之前,寄托他一生志业的《石匮书》、《石匮书后集》业已完稿,还编撰了大量的其他著作。此刻他有一种轻松感,在这样的时间节点,他开始规划自己的身后事。

张岱像

他要仿效先贤徐渭等人给自己写一篇墓志铭。张岱对自己的感知和评判交织着各式各样的矛盾,一落笔,张岱就以“好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔”这样密集的句式来述说自己年轻时的生活状态和情趣,这样繁华精致的生活与后半生的“布衣蔬食,常至断炊”形成了鲜明的对比。接着转入对自己的评价,张岱总结为“七不可解”。

晚明的时代风尚与传统礼俗规范、个性自由与社会制度之间存在着明显的裂隙,作为越中才子,张岱既受到时代风尚的濡染,又接受了越中士人和家族的传统理念,他充分感应到时代与传统、个体与社会之间的冲突和裂隙,这些矛盾汇集于他身上,形成了所谓的“七不可解”,也带来了价值判断上的困惑:

“故称之以富贵人可,称之以贫贱人亦可;称之以智慧人可,称之以愚蠢人亦可;称之以强项人可,称之以柔弱人亦可;称之以卞急人可,称之以懒散人亦可。”

张岱非常清醒,如果以世俗标准来衡量自己则一无所成,所以他说:

“学书不成,学剑不成,学节义不成,学文章不成,学仙学佛、学农学圃俱不成,任世人呼之为败子,为废物,为顽民,为钝秀才,为瞌睡汉,为死老魅也已矣。”

张岱并非没有底气,他接着开列了自己的著作目录,共十五种,还有一些如《茶史》等未列入。这部书单包含经、史、子、集四部,尤以史部著作见长,足见张岱学问之博,术业之精,有这些成就,还能说他一无所成吗?在列举书单之后,张岱之笔又转回写自己幼年时两事,一为多病,一为在杭州与陈眉公的妙对,而以“欲进余以千秋之业,岂料余之一事无成也哉”作结,到底是成就了千秋之业,还是一事无成,谁能说得清楚?无限感慨只能付诸言语之外。文末的铭文也要细细看过:

“穷石崇,斗金谷。盲卞和,献荆玉。老廉颇,战涿鹿。赝龙门,开史局。馋东坡,饿孤竹。五羖大夫,焉肯自鬻。空学陶潜,枉希梅福。必也寻三外野人,方晓我之衷曲。”

他想给自己的所作所为找到古代的典范,然而以自己的情况与古人一对照,就发现巨大的差异,因而出现了“穷”、“盲”、“老”、“赝”等字眼,看来世上很难找到能了解自己的人了,“必也寻三外野人,方晓我之衷曲”一句,包含了多少辛酸和寂寞!

张岱《自为墓志铭》的言说方式,沿续了其一贯风格:半真半假,亦庄亦谐。这样的表达给读者的解读设下了圈套,关于此文的理解真可谓言人人殊,分歧和争议一直不断。

03

在中国思想文化发展历程中,绍兴地区人才的涌现往往在某一时段呈现井喷的态势,东晋、明中叶至清初、清末至民国就是这样的三个时段。明中叶至清初绍兴人才辈出,人文郁起,出现了一批开创风气、泽被后世的巨匠。徐渭和张岱分别站在这个井喷时期的起点和终点,他们对后世的文学、艺术的影响是极为深远的。徐渭、张岱的《自为墓志铭》,是两个倔强而深刻的心灵自白,两篇同题之文读起来既有明显的差异,也有某些相似的精神元素。

两篇《自为墓志铭》展现了徐渭、张岱与正统的社会规范、价值观念的冲突。他们都有强烈的主体意识,不迷信权威,不依傍潮流,自我做主,在学术、文学、艺术领域皆能自成面目,有以自信。这样的主张与作为必然会和社会的正统观念及规范发生冲突,他们也必然要为此付出沉重的代价。徐渭和张岱皆才华卓荦,心雄万夫,然而科场蹭蹬,奔走半生只是一个秀才。徐渭考了八次乡试,最后一次胡宗宪还为他遍向考官打招呼,仍然未能突破瓶颈,铩羽而归。崇祯八年(1635),张岱在浙江提学刘鳞长主持的岁考中被判了五等,使他精神受到沉重的打击。终他们一生,二人都处在与外界社会尖锐的冲突之中,精神承受巨大的压力。写《自墓志铭》时,徐渭的精神已经趋于崩溃的边缘。而经历过沧桑巨变的张岱在晚年仍然难掩其内心的落寞和牢骚,他以调侃、挖苦自己来平衡心理长期倾斜的天平。晚明是一个张扬个性的时代,作为个性思潮发源地的绍兴,徐渭、张岱《自为墓志铭》展示了真正发扬主体意识的文人心灵的累累伤痕。

面对来自正统社会的挫折和压力,徐渭、张岱都没有低头,他们以书生的肩头去对抗如磐的暗夜,他们努力寻找表达自我的方式。写《自为墓志铭》时,徐渭的诗文已经形成了自己的风格,他以诗鬼李贺为宗,追求奇诡的意境。此时对于徐渭来说,他的艺术生命刚刚开启,八年的牢狱生涯使他转入了写意画的创作,那些集四时花卉于一卷的《杂花图卷》才是徐渭最好的表达方式,天才的抗争,命运的嘲谑,先驱者的悲怆和绝望,都在水墨淋漓之中得到宣泄与释放。徐渭开创了大写意花鸟画风,写意花卉承载着徐渭的生命表达,那是比文字更直接更有力度的倔强和傲岸。徐渭的狂草突破了传统儒雅温润的书风,点画密如风雨,张力弥满,纵恣狼藉的笔墨充分彰显了书者的性情和心绪。在徐渭晚年,他的水墨花卉基本上都会有他的题诗,这样,诗、书、画融于一体,成为徐渭自我表达最有效的方式。张岱从三十岁开始编撰《石匮书》,他把修撰明史作为自己的名山之业,一方面勉力著书,一方面继续参加科举,游走于晚明江南的诗酒风月。一半认真,一半颓废;一半庄重,一半戏谑,张岱巧妙地在矛盾中走钢丝,形成了他独特的自我表达方式。既有煌煌史学巨著,又有清新活泼的笔记杂著,《自为墓志铭》充分体现了张岱的个人风格,看似轻松,实则沉痛;看似讥嘲,实则褒扬。

注:本文原载于《书屋》2017年第7期