与故宫同龄 帝王百姓谁都离不开这个地儿!

- T大

“粮仓系国脉,民心定乾坤”,古往今来,粮食问题都是国家的头等大事,应对不当,就会使国家陷入危机之中。

因此历代君王对粮食的储存都十分重视,建立了不少粮仓。

北京作为全国历史文化名城和古都,更是保留了一批古代知名的粮仓古迹。

如今它们散落在林立的高楼中,偶尔路过,不禁让人感慨其古韵气质。

南新仓张宁/摄

京师十三仓

北京现存的粮仓古建主要建于明清两代。

明永乐皇帝迁都北京时,城市发展迅速,粮食需求日益增长,但北方粮食产量不足,于是下令疏通元代的河道,开展漕运。

明清时期,南方的粮食经通惠河水运到通县,之后再装车走朝阳门进京。朝阳门也因此有了“粮门”之称。

1954年,朝阳门

粮食进入朝阳门之后,就在附近的粮仓中存放。因此,在这一带附近,逐渐建起朝阳门的禄米仓、东四的南新仓、旧太仓、兴平仓、富新仓和北新桥的北新仓、海运仓七座粮仓。

到了清代,这里又新建了六座新仓,其中四座在今天朝阳门外护城河岸边和通惠河北岸,由北向南分别为万安仓、太平仓、裕丰仓、储济仓。另两座是建在西城德胜门外的丰裕仓和丰益仓。

这十三座粮仓,除供应百官禄米,还起到了平抑市场粮价和赈济灾民的作用,被称为“京师十三仓”。

京师十三仓部分示意图京报网杨盼/绘

除此之外,明清时期京城遍布了大小粮仓。清乾隆年间,京城共有粮仓1100余座。到了清末,由于俸米渐渐被俸银替代,贮粮日益减少,多处粮仓闲置。后又因年久失修等问题,许多老仓被移作他用。

位于东四十条的南新仓,是唯一保存完好的粮仓。这里保留了九座仓廒,经过开发,成为著名的南新仓文化休闲街。

南新仓张宁/摄

六百年南新仓

南新仓是明清两代京城储藏皇粮、俸米的皇家官仓,明永乐七年(1409)在元代北太仓的基础上建立,距今已有600多年的历史,是全国仅存、规模最大、现状最为完好的皇家粮仓。

作为储粮重地,南新仓的仓墙都是按照军事标准用大城砖建造而成,从窗户边的墙可以看出,墙体很厚,底部将近1.5米,顶部厚约1米,这是为了使粮仓内部保持相对的恒温。

仓廒窗口张宁/摄

古代粮仓,称库房为“廒”,明代时期的廒房,每三间为一廒,后来改为五间一廒。

每一廒内,横跨22.9米,进深16.9米,高9.9米,建筑面积约500平方米,墙体为五花山墙。

仓廒张宁/摄

为了给粮食通风,仓廒的屋顶中心设有天窗。

南新仓俯瞰张宁/摄

原本仓廒还有门罩,不过年久失修,如今看到的都是后来新添置的。

南新仓张宁/摄

乾隆时期, 南新仓共有76廒,能储存近1亿斤粮谷,如果以10吨标准的集装箱来计算,南新仓的总储藏量相当于5000个左右的集装箱。

由此想见,这里供应京城百姓的粮食,一点不成问题。

九座仓廒中,品相最好的当属这座“皇家粮仓”,坐南朝北,居于古仓群合抱之中。

“皇家粮仓” 张宁/摄

“皇家粮仓” 张宁/摄

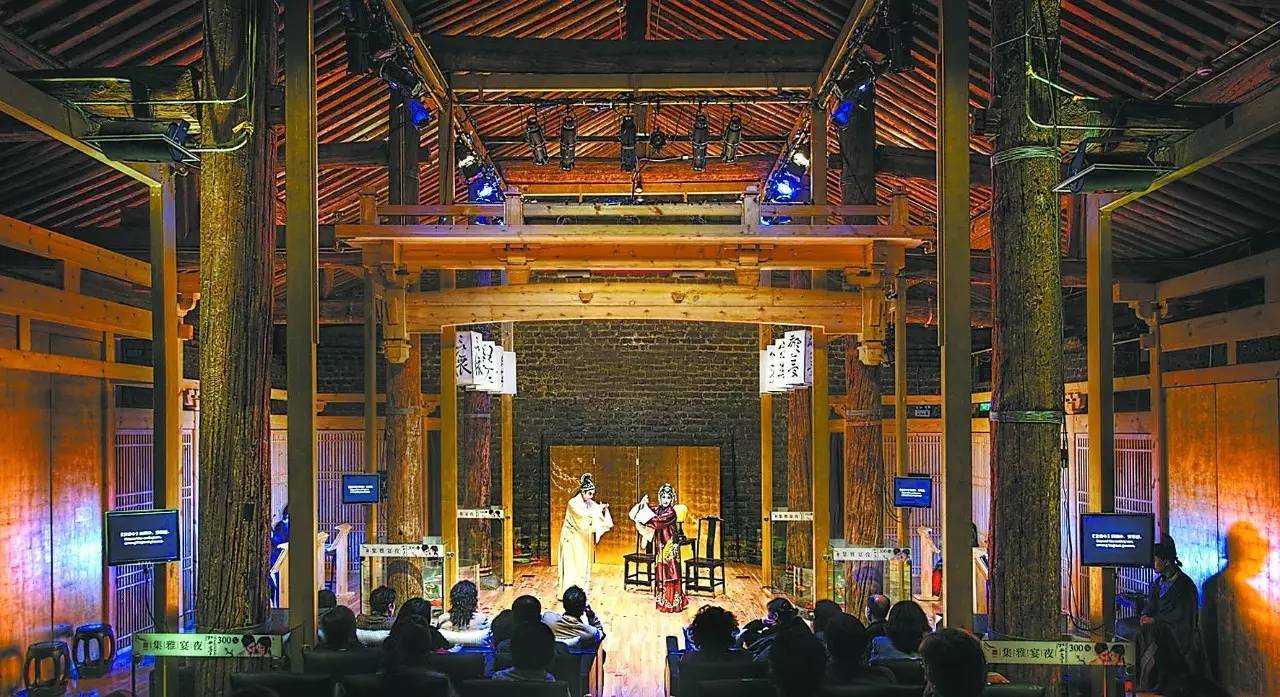

新中国成立后,这里曾作为北京市百货公司的仓库使用,后被改造为高端会所,厅堂版昆曲《牡丹亭》一度成为这里的一张名片。

尽管价格不菲,还是有许多观众慕名而来。走进古老的仓廒,“先享牡丹宴,后赏牡丹亭”。

古老的建筑配上古典的唱词,细细品味昆曲的魅力:

原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院……

真可谓最典雅、至美的享受。

“皇家粮仓” 昆曲《牡丹亭》 北晚新视觉供图

昆曲《牡丹亭》北晚新视觉供图

古迹换新颜

如今,南新仓更多地作为文化古迹成为人们游览的一站,虽然紧邻二环,却是个不错的清净地儿。

南新仓文化街张宁/摄

依傍着这座古粮仓,旁边发展出一条商业街,大小餐馆遍布其中。

南新仓文化街张宁/摄

为了更好地保护古建筑、还六百年古仓风貌,这里开始了整治违法建设、治理开墙打洞的工作。

在不久的将来,这里将沿着东仓墙往东,建成9米宽、500米长的街心花园,展示大运河文化。

大运河石碑张宁/摄

由于靠近皇城的地理优势,东四一带留存了不少历史古迹。它们像一颗颗散落的珍珠,有待更多的人去发现、探索。

南新仓无疑就是其中之一,行走在这条路上,从元明清起的京师、漕运、仓储发展,到民国动乱,到新中国的艰难创业,新北京的文化、景观……仿佛一幅历史画卷尽收眼底。

回头有空,您不妨也去瞧瞧!

南新仓宝鼎张宁/摄